碳中和

關注

《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》發布——綠色債券有新看點

為充分發揮綠色金融的積極作用,助力實現碳達峰、碳中和目標,中國人民銀行、國家發改委、證監會日前聯合發布《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》。

05-07

“光伏+N”創造無限可能

光是大自然給予人類最好的饋贈,取之不盡,用之不竭。1839年,法國科學家貝克雷爾發現光照能使半導體材料的不同部位之間產生電位差。這種現象后來被稱為“光生伏特效應”,簡稱“光伏效應”。1954年,美國科學家恰賓和皮爾松在美國貝爾實驗室首次制成了實用的單晶硅太陽電池,誕生了將太陽光能轉換為電能的實用光伏發電技術。20世紀80年代后,太陽能電池的種類不斷增多、應用范圍日益廣闊、市場規模也逐步擴大。20世紀90年代后,光伏發電快速發展。時至今日,人類仍然未停止探索光能的利用的腳步。“光伏+N”給人類,給未來創造無

05-06

我們為何要提出“碳達峰”“碳中和”目標?如何實現?丨院士訪談錄

“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出,落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標,制定2030年前碳排放達峰行動方案。我們為何要提出這些目標?如何實現?經濟日報記者專訪了中國工程院院士、國家能源咨詢專家委員會副主任、國家氣候變化專家委員會名譽主任杜祥琬。

05-06

面向“雙碳”時代目標,環保產業該如何加速變革?

在中國工程院院士、南京大學任洪強教授看來,要深入實施可持續發展戰略、完善生態文明領域統籌協調機制、構建生態文明體系、促進經濟社會發展全面綠色轉型、建設人與自然和諧共存的現代化,就必須要加快推動綠色低碳發展,持續改善環境質量,提升生態系統質量和穩定性,全面提高資源利用效率。

05-06

通威股份120億加碼光伏產業鏈!碳中和“路線圖”提升光伏行業長期景氣度

“2020年9月22日,中國就向世界宣布了中國2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標,獲得了歐盟及世界各國的廣泛贊譽。”通威集團董事局主席劉漢元表示。

05-02

華為云助力探索“碳中和”,科技賦能政企節能減排

自去年9月,第75屆聯合國大會期間,我國承諾減少二氧化碳排放,力爭于2030年實現“碳達峰”、2060年實現“碳中和”,并于去年12月將“碳中和”納入了2021年重點工作之后,“碳中和”就成了各行各業熱議的話題。

04-30

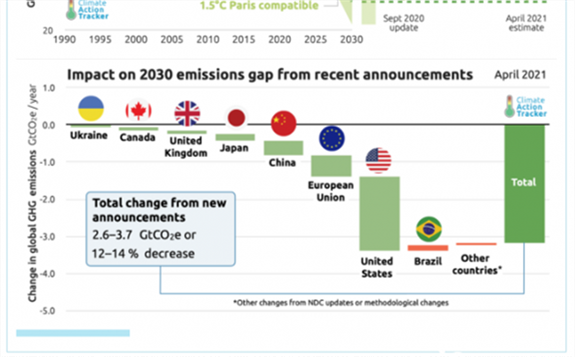

40國氣候峰會各國新承諾了多少減排量?

氣候行動追蹤機構(climate action Tracker)在美國召集的氣候峰會后的分析顯示,氣候峰會上各國宣布的氣候行動,連同去年9月以來宣布的氣候承諾,到2030年將可新增減排量可達26-37億噸二氧化碳,相對減排幅度約為12-14%。

04-29

電池報廢潮來襲!新能源車還能靠“碳中和”賺大錢嗎?

從全球看,交通領域占到全球碳排放的1/4,而交通領域里的道路交通(以汽車為主)的排放又占3/4,實現“雙碳”目標,汽車產業義不容辭。從本次上海車展來看,電動化、智能化,成為車企實現“雙碳”最現實的路徑,而從長遠來看,仍有許多環節有待突破。

04-28

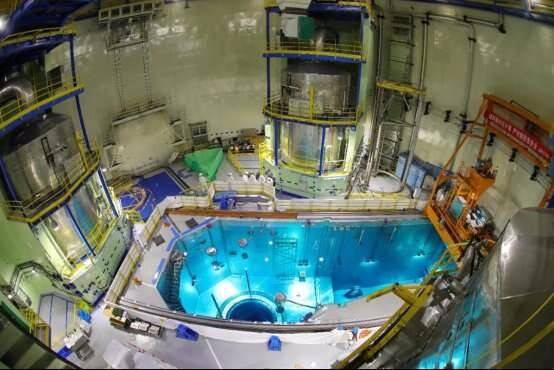

“十四五”全國首臺裝料的核電機組:田灣核電6號機組安“芯”加“鈾”

閩粵聯網工程投資32億元,輸送容量200萬千瓦,計劃于2022年建成投運。工程在福建省內新建1座直流背靠背換流站,通過兩回500千伏交流線路,分別接入福建東林和廣東嘉應500千伏變電站。線路全長303公里。閩粵聯網工程建成后,將成為國家電網與南方電網的又一條互聯通道。

04-26

河南省發展改革委舉辦碳達峰碳中和暨能源低碳轉型專題輔導講座

為貫徹黨的十九屆五中全會精神,落實省委十屆十二次全會精神、省委理論學習中心組“學黨史、悟思想”讀書班精神,更好領悟把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局的大邏輯,助力全省“十四五”開好局起好步,4月21日,省發展改革委舉辦委黨組理論中心組黨史學習教育班,邀請國家“十四五”規劃專家委員會委員、國家“十四五”能源規劃專家委員會副主任、國家氣候變化專家委員會委員周大地研究員作“碳達峰、碳中和暨能源低碳轉型”專題輔導講座。省發展改革委黨組成員、副主任關明華主持講座,委領導班子成員、機關各處室、委屬各單位負

04-26

推進綠色低碳發展 中英科創合作大有可為

一段時間以來,碳達峰碳中和議題備受矚目,如何通過科技創新實現綠色低碳發展廣受關注。24日在深圳舉辦的“中英工程技術綠色低碳發展論壇”則提出,推進綠色低碳發展,中英科技創新合作大有可為。

04-25

開啟新能源發電藍海時代

報載:最近,隨著江蘇射陽龍源H2海上風電項目正式并網發電,江蘇鹽城市新能源裝機容量達到1004.76萬千瓦,由此推動新能源產業邁向兩個“2000”藍海,即到2025年,新能源裝機規模力爭達到2000萬千瓦,產業規模力爭達到2000億元,全力打造具有全球知名度和行業影響力的新能源產業基地和創新發展示范城市。

04-25

外交部副部長馬朝旭:中國碳達峰、碳中和目標愿景反映了《巴黎協定》“最大力度”的要求

4月22日晚,習近平主席應邀出席領導人氣候峰會并發表重要講話后,外交部連夜舉行中外媒體吹風會。外交部副部長馬朝旭主持并介紹峰會主要情況和重要成果。

04-23

碳中和(carbon neutral,or carbon neutrality)作為一種新型環保形式,目前已經被越來越多的大型活動和會議采用。碳中和能夠推動綠色的生活、生產,實現全社會綠色發展。