據統計,在剛剛過去的2019年,全球氫燃料電池乘用車銷量創下了歷史新高,全球銷量超過了7500輛,同比增長約90%。其中,現代NEXO氫燃料電池汽車銷量為4818輛,位居全球第一。

而大名鼎鼎的豐田Mirai也取得了2407輛的銷量成績,排在第三的本田Clarity貢獻了349輛。除此之外,幾乎看不見其他品牌的氫燃料乘用車的銷量數據。

起步早、技術積淀豐富,是日韓汽車品牌發展氫燃料電池汽車的核心優勢,也造就了兩國在氫燃料電池汽車乘用化領域,不可撼動的領先地位。

但同樣也發展了十余年的我國氫燃料電池汽車,在其乘用化的進程上相比日韓則落后了不止一個量級。雖然我國的氫燃料電池汽車在去年也交出了2737輛的成績,但其中幾乎都是商用車型,氫燃料電池乘用車則寥寥無幾。

為何日韓兩國的氫燃料電池乘用車能夠混得“風生水起”,到了我國卻顯得有些滯后。究竟是過于謹慎,還是未到厚積薄發的時間節點,我們與日韓等國的差距究竟在哪里?

01

起步較晚技術落后是事實

相關政策未明確卻是主因

由于起步相對較晚,我國的燃料電池汽車在技術沉淀方面,顯然是比不過日韓等國的。這的確是我國在燃料電池汽車發展上相對滯后的一大原因。

目前處于領先的日企,在90年代初便開始了氫燃料電池汽車的研發,而在國內則是到2001年才開始投入,關鍵零部件的技術成熟度還不夠理想。

但與之相比,更為重要的,其實是因為在我國助力氫燃料電池汽車發展的相關政策遲遲未落地,更不用提向乘用化轉型的各項細則了。這客觀上造成了許多車企不敢盲目加碼,大家對于氫燃料電池的投資都已經開始保持理性,目前呈現出普遍謹慎的態勢。

而這一表現從去年的第三季度開始,體現得尤為明顯。去年7月開始,我國的燃料電池汽車產業鏈就出現了主動停工或延期生產的情況發生。

當然,或許這與之前的純電動車大規模補貼而產生的實際教訓相關,也與燃料電池產業該補哪個環節有關。針對我國燃料電池汽車自主技術不夠成熟的現狀,有專家認為,補貼應圍繞核心部件、核心技術進行補貼。但對此,業內還需要進一步達成共識。

沒有相關的政策作為依據和動力,也造成了國內在氫燃料電池汽車領域,許多人都持有“多看少投”的觀點。

反觀日韓,相關的政策細則早已落地。車企敢于在商業化落地尚不明確的情況下就加碼導入,因為無論是研發、示范還是車輛補貼,它們都有著明確的規劃和發展路徑。投入者有所保障或許也是助力日韓等國不斷發展的重要原因。

02

國情使然,相關資源和配套還未具規模

在我國,純電動汽車被視作為新能源汽車發展的主力方向,這也并非沒有原因。從技術上講,電動車核心零部件我們幾乎完全自主,而且部分技術世界領先。

例如中國的超高壓超遠程輸變電技術,新的華龍核電技術,核廢料的循環利用技術等都已經達到了全球頂尖的水平。

況且電對于中國,完全可以做到自給自足,且成本只會越來越低。資源上的優勢,掃除了純電動汽車發展的諸多障礙。以純電動汽車的核心部件動力電池來看,目前我國的動力電池出貨量優勢非常明顯。

而反觀氫燃料電池汽車領域,2019年全球氫燃料電池汽車銷量第一的韓國,其氫燃料電池的出貨量也高居第一達到了408MW。日本也有245MW的出貨量,而中國整個2019年氫燃料電池出貨量僅為128MW。

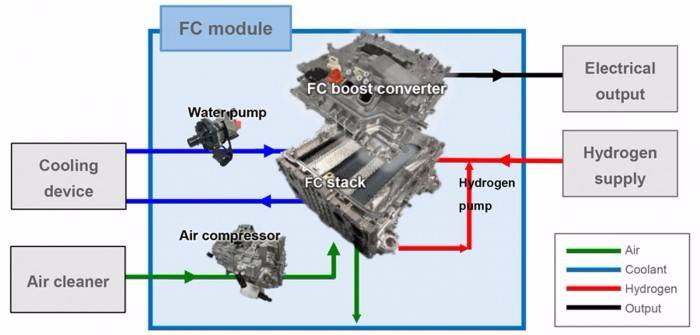

與此同時,作為氫燃料電池汽車發展至關重要的諸多材料和配件,如催化劑、質子交換膜、碳紙、空壓機、氫循環泵等,我國仍需進口,國內能夠提供配套的企業并不多見。

而在加氫站的建設、氫能中轉運輸上,我們還有許多難題有待解決。包括配套的制氫技術和成本也始終未能達到平衡。

兩相比較,發展純電動汽車比發展氫燃料電池汽車,會少了很多的制約。在沒有確定究竟哪一條技術路線更加適合我們的情況下,選擇配套和資源更加匹配的或許也是不得已而為之的現實之舉。

再加上,目前我國的氫燃料電池汽車主要精力都放在了商用車領域,而且還處于試水階段。氫燃料電池汽車的乘用化,可能還需要很長的一段時間才能落地。

相關政策的遲遲未明確,發展所需的資源和配套設施不匹配,客觀上造成了我國氫燃料電池發展滯后的現狀。而要說服人們接受氫燃料電池汽車,顯然也需要付出很大的努力。

馬曰:

我國的氫燃料電池汽車領域,呈現出了商用化試水先行,乘用化緩慢落地,這跟我們的國情和目前新能源汽車產業的發展方向有很大關系。雖然目前落后于日韓等國,但我們也無需妄自菲薄。根據國家的規劃,要在2030年實現氫燃料電池汽車100萬輛的規模。算來距今還有十年的時間,只要我們把相關準備工作做扎實,不斷優化和進步,在不久的將來,氫燃料電池汽車必將迎來厚積薄發的那一天,屆時乘用化也必將會是水到渠成的事情。